累计促成超六十余项重大科技成果落地福建,服务企业逾千家,孵化科创企业超四百家……一连串数字的背后,是福建省创新研究院探索科技创新与产业创新深度融合的生动实践。

作为福建省统筹推进教育科技人才体制机制“一体化改革”的重要载体,自成立以来,福建省创新研究院(以下简称“创研院”)以“闯”的精神、“创”的劲头、“实”的作风,在“成果转化、服务赋能、智力支撑、人才引育”四大领域开辟新路,成为福建打造新质生产力的“重要引擎”。

2025年1月21日,福建省创新研究院乔迁揭牌仪式在福建火炬高新技术创业园3号楼举行。黄智超 摄

搭建平台 从“实验室”到“生产线”

科技成果转化是科技创新的“关键一跃”。创研院着力破解“科技成果与企业需求脱钩”“技术供应与市场需求脱节”的困境。

在福州高新区,创研院二级机构福建省创新研究院中科育成中心(以下简称“中科中心”)如同一座“创新枢纽”,将中国科学院的“高精尖”成果源源不断导入福建。

福州高新区的福建亿彤生物科技有限公司生产车间。魏培全 摄

福建亿彤生物科技有限公司是一家专注于体外诊断领域技术研发、产品开发、生产、销售、服务的本土生物科技企业。2023年,亿彤生物研发慢病快检技术时,因核心材料荧光微球受制于国外,项目一度停滞。

了解这一情况后,中科中心快速通过“中心资源库”筛选,成功帮助亿彤生物对接中国科学院宁波材料技术与工程研究所的科技成果,仅用3个月便促成合作,助力荧光微球国产化替代迈出关键一步。

“中科中心牵线搭桥,精准、有效地解决了企业技术创新的痛点和难点。”亿彤生物董事长陈曦表示,借力高端院所智力成果,该项目成果产业化工作正快速推进。

类似案例比比皆是:汉思科技突破工业机器人精密控制技术、威强电子攻克智能传感器芯片难题……2024年,中科中心累计促成45项中国科学院成果落地,技术交易额超1200万元。

2024年,两创院举办“泉城杯”无人系统创新大赛活动现场。

创研院二级机构福建省军民两用技术创新研究院(以下简称“两创院”)则瞄准“军转民、民参军”的深水区,搭建“军转民、民参军”双向通道。2024年,两创院举办军民融合产业链技术成果需求对接交流活动6场,促成5个重点项目落地。策划并推动与福建省国资康复医疗公司在智能上肢领域的“军转民”成果转化合作,有力促进军民两用技术对智能化康复产业的带动和牵引。促成华侨大学核技术成果进入中核集团供应链,实现“民参军”突破。

“过去民企‘参军’门槛高,如今通过平台对接,我们实现了从技术到订单的跨越。”企业负责人感慨。

创研院所属事业单位福建省科技成果转化中心(以下简称“转化中心”),已成为福建技术交易的“流量入口”。2024年,转化中心认定登记技术合同4132份,合同成交额65.17亿元,位列全省14个认定登记点(除厦门外)首位;孵化基地新增科创企业19家,培育出3家“未来独角兽”、2家“专精特新”企业。

目前,创研院正积极牵头设立省创新联盟,统筹整合省创新实验室、国家级创新平台以及高校科研院所、高新技术企业、科技金融机构等各类创新资源,多方赋能、协同联动,在政策落实与协同推进、资源整合与共享服务、创新研究与技术攻关、成果转化与产业对接、产业协同与企业服务、人才培养与交流合作、组织管理与经验分享、区域合作与国际接轨等八方面探索科创发展新路径。

创新服务 从“政策输血”到“生态赋能”

如何让科技企业“引得进、留得住、长得好”?创研院创新“创研系”服务模式,构建梯次培育、资源导入、资本护航的全生命周期服务体系。

近年来,创研院陆续与中国科学院海西研究院、城市环境研究所签订合作协议,累计承接中国科学院院属单位3家持股企业清退后的股权划转,估值共计约1000万元,接力培育中国科学院转化项目。

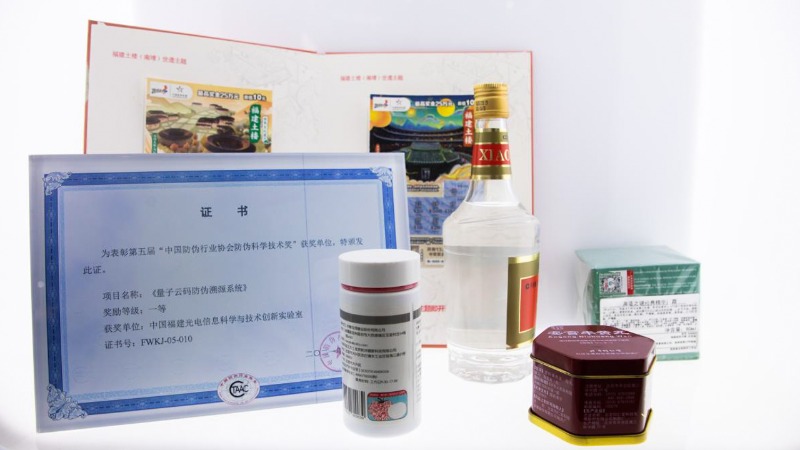

走进量子云码数字展厅,鞋子、粮油等产品有序排列,工作人员对着纪念币的某处一扫,各项信息便迅速跳转至显示屏,这个电子身份证的背后,正是“一物一码”载体追溯技术。

量子云码“一物一码”载体追溯技术展示。

量子云码公司多年来专注于安全防伪溯源技术的相关研究,自主研发了量子云码图码技术及“一物一码”企业数智化平台,其核心技术量子云码具有极难复制、无视破损、高效鉴别、隐蔽赋码、任意塑形、便捷实施、应用广泛等技术特性。2021年来,在创研院积极对接招引下,该公司将总部从深圳迁到福州。

量子云码公司董事长程烨表示:“福建省创新研究院作为省内创新技术的成果转化平台,汇聚了一系列创新资源和政策优势,通过双方合作,能够加速量子云码的产业转化。”

创研院立足福建高质量发展,聚焦福建主导产业,紧盯最前沿且具有自主知识产权的战略性新兴产业,通过创新服务赋能科技招商,通过打造“创研系”品牌做大增量,针对科创企业“融资难”痛点,创研院首创“2+2延迟行权”投资模式,联合一系列国有、私募产业基金、创投基金,投向招引的科技成果转化项目和具有自主知识产权的战略性新兴产业项目。

纽瑞特放射性药物检验研究和放射性药物产业化平台。图源纽瑞特官网

四年来,该模式推动量子云码、云工厂、纽瑞特等一批标志性项目落地。量子云码总部落地福州后迅速进入上市辅导期;深圳云工厂将非标零部件协同制造平台总部迁至福州高新区,带动工业互联网生态升级;成都纽瑞特投资建设的国际核医疗中心,估值一年内提升13%,成为福建生物医药产业新标杆;南京宁丹新药计划在福州建设Y-3产线,并与创研院共建脑科学转化平台,探索“资本+技术”的双轮驱动。

2025年1月,浙江大学科技成果福建对接会举行。

“企业需要什么,我们就提供什么。”这是创研院服务科技型企业的核心理念。结合福建省产业布局和特色系统谋划布局,常态化开展“智创赋能·产研共融”系列科技创新成果转化对接活动,积极打造“创研系”企业库,目前已累计纳入企业60家,新增对接合作项目40家,推动项目落地转化2家。其所属转化中心自去年7月设立以来,已协助完成高新技术企业认定3181家,承办福建省首期高级技术经理人培训,省内共50余名技术经理人参加培训,并积极开展科技政策宣讲解读、企业孵化培育等各类活动。

智力支撑 从“单点研究”到“战略协同”

作为省级科技智库,创研院的另一重要使命是为决策层提供“最强大脑”。

创研院紧紧围绕省科技咨询委员会执行机构和省重点智库培育单位的职能定位,深入对接国家级智库,积极开展课题研究,强化咨询服务能力,为全省科技创新和产业创新发展提供智力支撑。

2025年5月,福建省创新研究院应邀参加中核集团“十五五”规划大家谈暨中核智库2025年度学术成果报告会。

与中国科学院科技战略咨询研究院、中国科学院武汉文献情报中心、赛迪研究院等签署合作协议,与国家高端智库开展深度协作。作为首批调研点深度参与中国科学院科技战略咨询研究院智库调研点网络建设,联合参与农业农村部发展规划司“十五五”农业农村发展规划前期研究、优化创新平台网络等国家高端智库重点研究课题,共同承担重大科技战略和政策问题研究。

积极开展课题研究,先后完成各类调研报告30余篇,向省委、省政府报送相关建议报告8份。积极承接并顺利完成福建省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、省智库办、省委政研室和省财政厅下达的多项省级重点课题,在《智库专报》、《经济纵横》(中文核心期刊)、《中国科学报》和科学网上刊发研究成果若干,全面提升科技创新和产业咨询服务能力。

人才引育 从“筑巢引凤”到“生态育林”

功以才成,业由才广。创研院始终将人才引育放在首位,秉持系统思维、全局观念、战略眼光,以平台聚才,以生态留才,努力构建科技型人才的服务体系。

在人才吸引方面,创研院积极探索,突破性设立登记制事业单位引进人才机制,与大院大所、地方政府、头部企业共建成立“三无”(无级别、无编制、无人员经费)事业单位类创新型二级机构,推动形成“研究院+二级机构”组织架构,在发挥体制灵活性的同时,充分运用市场化机制引才育才留才,吸引了中国科学院上海分院、中国科学院海西研究院、中国兵装集团旗下人才团队等单位高水平人才来闽创业,为科技市场提供专业服务。

第二届中国侨智发展大会海内外侨界人才与技术供需对接专场活动。

积极参与各类人才招聘活动,面向国内外广泛招揽优秀人才。同时,与省科技厅联合主办第二届中国侨智发展大会海内外侨界人才与技术供需对接专场活动,推介福建省科技创新政策,发布科技创新平台人才需求,促进科技人才(团队)同产业的同频共振与精准对接。中科中心首创“科技咨询顾问”模式,聚焦高分子及复合材料、食品深加工、医疗器械等领域,广泛吸纳科研院所、高校及企业杰出人才,为企业“把脉开方”。2024年,成功开展8场“中国科学院院士专家福建行”活动,有效导入中国科学院高端技术团队资源,解决企业技术发展痛点难点。两创院积极响应省委人才办要求,正积极推动以晋江为试点,对接纺织鞋服领域专家组建重点产业链特聘院士工作团,服务产业升级扩能。转化中心积极组织开展初、中、高级技术经纪(理)人培训,承接省级科特派能力提升线上培训,不断推动我省技术转移人才队伍建设。截至2025年1月,全院硕博学历占比近50%,并拥有省级C类人才、博士引进生等精锐力量。

聚天下英才而用之,也要汇天下人才而悦之。创研院为人才提供良好的发展空间和待遇保障,开设人才申报直通车;积极推动出台省创新实验室公共编制池的实施细则(试行),为省创新实验室引进急需紧缺人才提供服务保障。在发展空间方面,创研院鼓励人才开展创新性研究和项目实践,为人才提供丰富的科研项目和实践机会。同时,建立健全人才评价和激励机制,对在科研创新、成果转化等方面表现突出的人才给予表彰和奖励。

走向世界 从“授人以鱼”到“授人以渔”

福建省凭借区域内完善的制造业基础和先进的技术研发能力,已成为全国知名的汽车及其零部件制造基地之一,为全球汽车产业的蓬勃发展注入了不可或缺的“福建动能”。

2025年发展中国家汽车运用与维修技术人员培训班开班仪式。

今年4月,“发展中国家汽车运用与维修技术人员培训班”如火如荼开展,来自伊拉克、乌兹别克斯坦、尼泊尔、巴勒斯坦、格林纳达、巴哈马、巴西及巴拉圭等8个发展中国家的25名学员,先后奔赴宁德、福州、厦门,实地考察宁德时代、宁德上汽和厦门金龙等行业领军企业,与一线从业人员深入交流,近距离洞察汽车产业的最新技术趋势与行业脉动,汲取国际领先的企业管理经验与创新实践成果。

学员们参观捷太格特转向系统生产车间。

来自巴西的学员佩德罗·萨克拉门托在参观宁德时代与上汽宁德基地后,不禁赞叹连连:“我觉得中国未来在新能源汽车领域的前景非常广阔,同时环保程度也会越来越高。”

“参观了这样先进的工厂,我真心希望能将中国先进的技术带回到我的国家去,特别是一些车辆电控系统的技术。”来自巴勒斯坦的费拉斯·阿里·阿卜杜拉·阿尔萨赫勒在参观厦门金龙车间后表示,特别感谢这次主办方的安排,让大家领略到了科技进步所带来的魅力。

这个培训班,正是创研院所属省联合国南南合作网示范基地为埃及、肯尼亚等“一带一路”国家举办的专项培训,2024年以来已连续举办2期,累计培训外国学员54名,推动与埃及学员签订关于寻找汽车行业散件组装业务、市场推广和参观考察方面的合作备忘录,与巴拉圭学员签订关于推广中国新能源电车的合作备忘录等。

机构改革后,创研院以市场化、专业化、国际化为导向,深化对外科技交流合作,承担引进国际国内高端智库、重大研发机构、创新平台和科技型企业(项目)以及新兴产业、高新技术领军人物和专业人才,开展省里南南合作任务具体事务性工作等涉外职能。

院党委书记林岿然表示,要进一步做好援外培训“后半篇文章”,积极打造“海丝科创”品牌,主动融入共建“一带一路”,更好地服务国家总体外交。

真正的创新生态不是移栽几棵大树,而是培育适合种子生长的土壤。正如林岿然所言:“科技成果转化是全球性难题,转化过程的长期性、转化服务的公益性、资源配置的市场性,使得转化开发服务长期以来处于政府不能做、院所不易做、企业不愿做的处境。创研院的使命是既要推动科技创新与产业创新深度融合,也要在科技创新体制机制上闯出新路,为福建高质量发展注入新动能。”

在科技创新与产业融合的征途上,创研院正以改革者的姿态,书写着属于福建的“新质生产力”答卷。